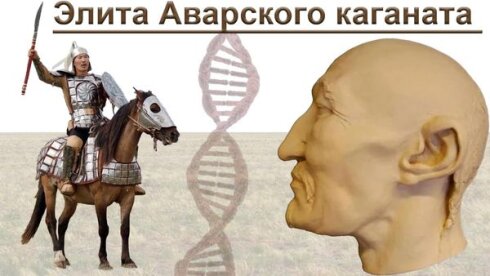

Авары - происхождение и социальная организация элиты Аварского каганата в VII веке н.э.

6-05-2024, 09:04

Предлагаю Вашему вниманию обзор исследования, посвященного аварам (*не путать с аварцами), которые также известны как вархониты или псевдоавары. Работа посвящена генетическому анализу и социальной организации элиты Аварского каганата в Карпатском бассейне VII в. Сразу отмечу, что в этот период продолжалось Великое переселение народов и начиналось развитие славянской государственности. Однако хоть целью исследования являются конкретные вопросы, связанные с аварской элитой и тема славян в работе не поднимается, просто стоит учитывать, что славяне и авары взаимно влияли друг на друга в столь важный исторический период на этой территории.

Но основные вопросы исследования касались происхождения и состава правящей группы аварского каганата, а именно:

Был ли состав элиты однородным или смешанным?

Можно ли определить из какого региона они прибыли?

Были ли материнские и отцовской линии сходного происхождения?

Играло ли роль биологическое родство в организации правящего слоя элиты?

Но начнем по порядку.

Общие сведения

Карпатский бассейн обычно рассматривается как самая западная точка Евразийской степи, а его история часто находилась под влиянием кочевых народов восточного происхождения. После 568 года нашей эры, авары поселились в Карпатском бассейне, основав своё государство, которое было мощным игроком на геополитической арене Центральной и Восточной Европы в течение четверти тысячелетия. Ну каково их происхождение?

История аваров известна из внешних, преимущественно византийских письменных источников дипломатического и исторического характера. В качестве примера можно привести описание Феофилакта Симокатты, византийской дипломатической миссии в 569-570 годах нашей эры, посетившей Тюркский Каганат в Центральной Азии и утверждавшей, что их правитель жаловался на бегство своих подданных аваров. По его утверждению авары были тюркскими подданными, бежавшими от его воли и что они неправедно присвоили себе титул каган и имя авары, так как эти беглецы не были настоящими аварами в представлении тюркского кагана.

Вероятно, тюрки настаивали на том, что авары были «псевдоаварами», чтобы подчеркнуть свою силу в Евразийской степи. А рассказ Феофилакта, скорее всего, удовлетворял политическим потребностям того времени - то есть оскорбить и высмеять аваров во время напряженных политических отношений между Византией и Аварским каганатом в правление Маврикия.

Поскольку предшественником Тюркского, был Жужаньский каганат на территории современной Монголии и Северного Китая, идея о жужаньском происхождении аваров появилась еще в XVIII веке. Конкурирующая гипотеза, основана на том же источнике, упоминающем альтернативное название мигрирующие группы как в вархониты. Что связывает их с эфталитами гуннского происхождения из Центральной Азии. Однако современные исторические исследования рассматривают их не как однородные этнические группы, а скорее, как образования связанные общими политическими и экономическими целями. Было предложено несколько исследовательских подходов указывающих на различные регионы в качестве их прародины, например, Центральная Азия или регион включающий Маньчжурию на востоке, Монголию и некоторые северные провинции Китая в центре, а также Синьцзян, Минусинский бассейн и Северный Алтай на западе. Далее этот регион будет упоминаться как "Восточно-Центральная Азия".

Лингвистические данные об аварах ограничиваются лишь горсткой личных имен и титулов (каган, баян и другие), преимущественно из Восточной и Центральной Азии, известных по тем же византийским письменным источникам.

Имеющиеся данные недостаточны для определения принадлежности аварского языка, однако скудные остатки, свидетельствуют о существовании протомонгольского, прототюркского или других языков, включая тунгусо-маньчжурские, кавказские, иранские и венгерский языки. Вместе с аварами в археологическом наследие Карпатского бассейна появились новые элементы, которые имели общие черты с евразийскими кочевыми культурами. Эти явления ещё больше подчёркиваются в богатых погребениях элиты аварского периода.

Кунбабони

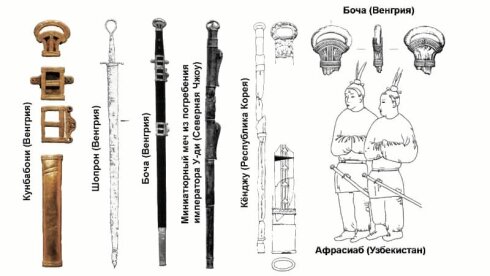

Эта группа могил VII века, оснащенных богатым погребальным инвентарем и стала предметом исследования. Погребальный инвентарь в междуречье Дунай-Тиса, состоит из ценных и престижных артефактов таких как позолоченные и посеребрённые кольцевые мечи, золотые пояса с псевдопряжками и некоторые элементы посуды из драгоценных металлов. Захоронения могли быть связаны с лидерами раннего аварского государства и военной свитой кагана (группа Кунбабони-Боча). А материальная культура аварского периода показывает, что эта правящая элита, оставалась частью общества Евразийской степи даже спустя поколения после заселения Карпатского бассейна. Одно из захоронений 50/60-летнего мужчины в Кунбабони, содержало более 2 кг золота. Оно часто упоминается как за хранение кагана. Но для такого описания нет археологические доказательств, ведь в могиле не обнаружено каганских знаков отличия и дипломатических подарков. Хотя захороненный, вероятно, действительно был видным членом общества. Артефакты, найденные в этих погребениях указывают как на восточное (степные), так и на средиземноморские (византийские) культурные традиции, предполагая, что группа имела далеко идущие связи и включала элементы различного происхождения. А золотой лист в форме полумесяца из погребения Кунбабони имеет прямые аналогии с жужаньскими погребениями V-VI веков из Монголии и империи Северная Вэй (Тоба Вэй) на севере Китая, где эти артефакты использовались в качестве нагрудных знаков отличия, основываясь на их документальном положении в погребениях.

Характерное статусное холодное оружие, покрытое золотом и серебром, было найдено в ранних аварских погребениях элиты и, вероятно, использовалось как символ престижа. Эти кольцевые мечи имеют аналоги из Алтайского края, но их распространение достигало Китая, Кореи и Японии. А их изображения также можно найти на фресках старого Самарканда, как у Афрасиаба.

Сильная восточноцентральноазиатская связь материальной культуре раннего аварского периода присутствует и на уровне простого народа. Технологический прорыв, связанный с железным стременем, которое уже было известно в Азии, в Европе отмечен одновременно с приходом аваров. Его значение было также подчёркнуто кавалерийской реформой византийской армии. Однако в то время в Европу проникли не только отдельные типы артефактов, но и распространились некоторые характерные способы их отложения. В этот период, в неглубоких ямах Карпатской котловины, были захоронены жертвенные комплексы, так называемые тайники, состоящее из оружия и конской упряжи.

Приток населения из Евразийской степи в Карпатский бассейн, наблюдался неоднократно, но он генетически еще недостаточно изучен. Самыми ранними были представители, генетически связанные с ямной культурно-исторической общностью в третьем тысячелетии до нашей эры. Далее были скифы, сарматы и гунны. Немногие проанализированные скифские образцы из Венгрии имели относительно увеличенную европейскую родословную и не имели признаков потока генов из групп Восточной и Центральной Азии. А сарматы и гунны из Венгрии ещё меньше изучены. Помимо притока людей в Карпатский бассейн с востока, также наблюдались миграции с севера, например, сообщество периода лангобардов, которое непосредственно предшествовало аварам на территории и современной западной Венгрии , продемонстрировавшее в недавних исследованиях центральное и североевропейское геномное происхождение.

Также в седьмом веке, авары завоевали северную территорию, населенную славянами, которые были дополнительно завербованы в аварскую армию и получили заказ на поставку продовольствия. В течение около 250 лет господства в этом смешанном регионе можно было заметить значительное влияние аварской культуры (особенно в погребальных обрядах) и ассимиляцию с коренным населением.

Антропологическая характеристика населения Карпатского бассейна аварского периода

Аварский период хорошо представлен и исследован с точки зрения физической антропологии, были раскопаны и изучены десятки тысяч захоронений VI—IX вв. Основной интерес вызывали азиатские морфологические типы черепа и элементы краниометрии, который впервые появляются в Карпатском бассейне в большом количестве и разнообразии. Аварское население антропологически неоднородно и в основном характеризуется европеоидным типом с брахицефальными и долихоцефальными вариациями. Однако важной частью этой неоднородности являются также азиатские или так называемые монголоидные типы, которые по более ранним данным (1983 года) не превышали 15-20% от населения Аварского каганата, хотя в некоторых регионах могли достигать 50%.

А морфологические признаки, характерные для монголоидов, иногда проявлялись и у других типов. Черепа, связанные с азиатскими популяциями, встречаются почти на каждом кладбище раннего аварского периода. Хотя появление этих типов можно интерпретировать как приток новых, возможно, восточно- центральноазиатских групп населения. Но их присутствие в среднем и позднем аварском периодах всё ещё интенсивно обсуждается.

Предыдущие генетические исследования

Лишь немногие исследования древней ДНК были сосредоточены на аварах и в этих исследованиях анализировалась только контрольная область митохондриальной ДНК. В одном из них рассматривалась группа аваров VIII—IX века из юго-восточной части Большой Венгерской равнины или части Среднедунайской равнины (Альфельд), Карпатского бассейна. Их материнский генофонд демонстрировал преимущественно южный и восточноевропейский состав. Причём азиатские элементы составляли только 15,3% вариаций. Другое недавнее исследование смешанной популяции Аварского каганата того же периода, из современной Словакии, также показало разный характер евразийской митохондриальной ДНК, с более низкой частотой восточноевразийских элементов - около 6,52%.

Новое исследование

В новой работе исследователи изучили 26 представителей аварского периода, которые были раскопаны в 10 различных местах. Семь из десяти участков расположены в междуречье Дунай-Тиса, а три к востоку от реки Тиса, где в VII веке можно было определить вторичный центр власти. Основное внимание было уделено 8 представителям аварской элиты из междуречья Дунай-Тиса, дополненных другими людьми из этого региона. Чтобы не утомлять подробностями, сразу перейдем к результатам. А кто желает ознакомиться с более детальной информацией, источник в конце статьи.

Результаты

Генетические данные о происхождении аварской элиты

Отцовский генетические линии исследуемой аварской группы очень однородны по сравнению с материнскими и в основном состоят из гаплогрупп N-Tat или N1a1, которые уникальны для междуречья Дуная и Тисы и могут свидетельствовать об общей генетической истории аваров с предками монголов и уральских популяций. Основываясь на анализе коротких тандемных повторов и однонуклеотидного полиморфизма, исследователи пришли к выводу, что большинство аварских N1a1 хромосом, вероятно произошли от общей исходной популяции людей, проживавшей в то время в Южной Сибири и Монголии. Анализ другой гаплогруппы Q1b1a3-L330 у одного подростка позволяет предположить алтайское или южносибирское генетическое происхождение по отцовской линии.

Генофонд по материнским линиям исследуемой аварской группы более сложен. Он содержит как западно-, так и восточноевразийские элементы с доминированием последних в 69,5% случаев.

Обнаруживаются лишь слабые связи между аварской элитой и данными митохондриальной ДНК древних популяция Евразии, имеющих наибольшее сходство с древними популяциями Центральной и Восточно-Центральной Азии.

В связи с отсутствием справочных данных древней ДНК, исследователи сравнили материнские и отцовские генетические данные исследуемой группы с современными евразийскими популяциями. Полученные результаты подтверждают восточноцентральноазиатское генетическое доминирование в генетическом составе аварской элиты. Группа аварского периода демонстрирует низкие генетические расстояния и тесные филогенетические связи с несколькими современными восточноевразийскими популяциями. Филогеографические данные по отдельным линия митохондриальной ДНК указывают на восточноцентральноазиатские популяции, такие как уйгуры и буряты. Дальнейшие генетические связи аваров с современными популяциями, живущими на юго-западе, такими как хазарейцы и севере, как тунгусо-маньчжурские народы и эвенки, Восточно-Центральной Азии, вероятно, указывают на общность исходных популяций.

Археологическое наследие аварской элиты не противоречит результатам генетиков и некоторые артефакты, найденные в погребениях кунбабонской группы, указывают на восточные культурные связи. Но более точному определению мешают различные схемы их распространения, потому как эти артефакты использовались в качестве престижных товаров от Карпатского бассейна до Алтайского края или даже Китая, Кореи и Японии.

Золотой лист в форме полумесяца из Кунбабони, интерпретируемый как знак отличия, может указывать на более символическую связь с Монголией и Северным Китаем.

Наличие этих артефактов не обязательно связано с миграцией отдельных личностей или групп, но позволяет предположить, что аварская элита поддерживала непрерывную связь с евразийской степью.

Генетические данные о социальной структуре аварского общества

В этой работе исследователи получили новую информацию о социальной организации аварской элиты. Данные по Y-хромосоме позволяют предположить, что элиты аварского каганата имели сильные биологические связи. Возможно, власть и богатство наследовались по отцовской линии. Было обнаружено что родство по отцовской линии является организующим правилом в общинах двух изученных районов Кунсаллаш и Кунпесер.

Аварское общество понималось в рамках кочевых сообществ. Общепризнанно, что родственные связи как биологические, так и мифические имели для кочевников большее значение чем для оседлых групп. Родство — это социальный сегмент, который определяется на основе близости индивидов друг к другу в системе биологических отношений. В кочевых сообществах Центральной Азии соблюдалась строгая патрилинейность, но в некоторых случаях также фиксировалось и отмечалось матрилинейное родство. Родство — это также способ понимания мира и создания в нём социального порядка. Хотя кочевые сообщества описываются как сегментарные, они необязательно эгалитарные. В сегментированных обществах определяется ранг и взаимоотношения между индивидами или группами, а также их место в более широком обществе. Таким образом создается система, в которой никто не имеет себе равных. Система родства разделяет высшие и низшие линии и может произойти возникновение доминирующей линии. Отцовский родственные отношения между исследованными лицами, погребёнными в богато обставленных могилах, указывают на наличие такого доминирующего рода в аварском обществе. Хоть важность родства в кочевых обществах подвергалось сомнению (но не в случае с элитным слоем), идея избранного или сакрального сегмента является известным политическим понятием в центральноазиатских кочевых обществах.

Основываясь на современных знаниях о прежних популяциях Карпатского бассейна, исследователи предполагают, что азиатские компоненты аварской элиты вошли в регион с аварским завоеванием. А учитывая, что исследуемая группа представителей аварской элиты была как минимум на 3-4 поколения моложе времени аварского завоевания, ДНК как мужчин, так и женщин представляет ценную информацию о социальной структуре элиты аварского периода. Результаты показывают, что аварская элита не смешивалась с местным населением VI века около столетия и могла оставаться сознательно поддерживаемым замкнутым слоем общества. Доминирование азиатских линий митохондриальной ДНК (особенно у мужчин), позволяет предположить, что только после этого периода количество смешанных браков с местными женщинами увеличилось и аварская элита была в основном эндогамной в Карпатском бассейне, то есть в пределах слоя аваров азиатского происхождения. Более того, хотя это и не противоречит моделям миграции элиты, данные показывают, что аварская элита прибыла семейными группами.

Материал с канала Новости археологии https://t.me/arch_history_news