"МОРКОВНИКИ"

Bu gün, 08:54

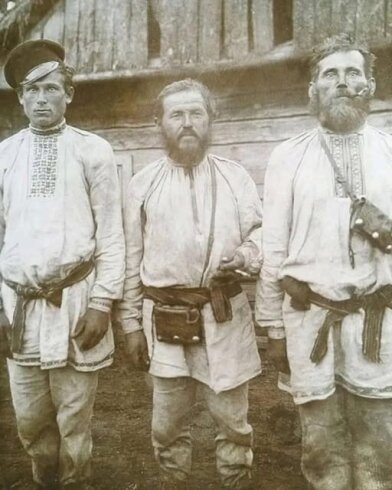

Традиционно на Руси мужчина, независимо от возраста, старался посвататься к женщине помоложе, но жизненные обстоятельства, порой, заставляли брать в жены тех, кому перевалило за 20.

Если 25-летняя женщина уже считалась старой девой, то рамки мужского брачного возраста были более подвижны. Как пишет этнограф Михаил Рабинович, Соборное уложение 1649 года обязывало выдать девушку до 15 лет. К середине XIX века старыми девами или "вековухами" становились после 25, а стариками называли неженатых мужчин за 30. Если парень вовремя не женился, он автоматически попадал в группу тех, кому молодые девушки, скорее всего, откажут, а значит, придется свататься с "вековухами".

При отсутствии очевидных физических недостатков, скрытой причиной затяжной холостяцкой жизни и сватовства к старой деве могли посчитать мужское бессилие. Мужчин, которых подозревали в половом бессилии, было принято называть «морковниками».

Во все времена морковь являлась символом мужского достоинства и выносливости, но параллель с морковными пирожками здесь была намного шире и унизительнее. Якобы самой моркови (начинке) мешало налипшее тесто... Было это правдой или нет, но засидевшихся холостяков «добрые» односельчане называли именно так. Шансы у морковника возрастали, если невеста была «браковкой», то есть имела репутацию бросовой, гулящей, больной.

Рассчитывать на молодуху не мог и вдовец, потерявший супругу в зрелом возрасте. Во-первых, его в большей или меньшей степени, но всегда винили в смерти жены. Во-вторых, молодые девушки не спешили взваливать на собственные плечи заботу о хозяйстве и «семерых по лавкам». Засидевшиеся в девках, напротив, были готовы уцепиться за последний шанс, чтобы не стать изгоем общества.

Мужчин, тянувших с женитьбой, в том числе и после смерти первой жены, называли обабками (подберезовиками).

Так старые перезрелые подберезовики довольно редко ели из-за пористой и водянистой структуры гриба. Мало какая юная девица мечтала о пожилом муже с кучей чужих детей. Именно обабки частенько давали шанс старым девам запоздало наладить личную жизнь.

Нередко женитьбе могла помешать и война, если мужчина не заводил до этого семьи, то служба могла отнять у него драгоценное время. Вернувшись домой спустя годы таким «ратникам» тоже частенько приходилось довольствоваться обществом вековух.

К слову, ратником называли и мужчин, которые ушли из семьи. И неважно - к молодухе или к женщине постарше.

В Большом словаре русских поговорок «подовинником» пренебрежительно называли немолодого холостяка. Было у слова и другое значение - длинное и сухое полено, подходящее для отопления овина. Сравнение вполне логично: подовинник для растопки печи в избе не подходит - быстро сгорит, а жару хорошего не даст. Так и не всякий старый холостяк даст молодой жене требуемого «жару».

Распространенной причиной холостяцкой жизни была бедность. По традиции молодым полагалось селиться в доме мужа, на которого возлагалась обязанность содержать семью.

Если у мужчины «ни кола, ни двора», к нему точно не выстраивалась очередь из молодых девиц. Поэтому бедняк мог посвататься к старой деве, которая обеими руками голосовала за то, чтобы поселить мужичка в доме отца.

В Словаре русских говоров Южного Прикамья таких женихов иронично называли воробьями, намекая, что полноправным хозяином мужчина не станет. Если муж переходил жить в дом жены из-за отсутствия у ее отца сыновей, то его называли дворовик.

Ilya Melnikau