Гладиаторы в кино и в реальности

28-03-2025, 12:04

Голливудские мифы vs историческая реальность: как кино искажает образы гладиаторов

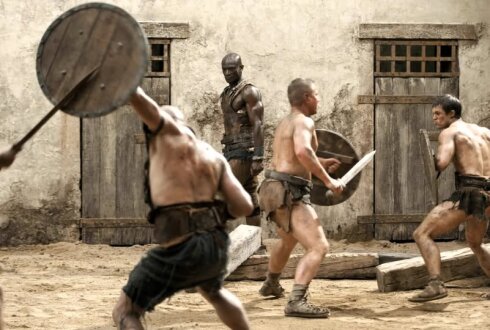

Современные кинематографические представления о гладиаторских поединках прочно укоренились в массовом сознании, формируя ошибочное восприятие этого феномена римской культуры. Блокбастеры вроде оскароносного "Гладиатора" Ридли Скотта и телесериалы наподобие "Спартака" от канала Starz, хотя и впечатляют своей визуальной составляющей, систематически искажают историческую действительность в угоду зрелищности.

Одним из наиболее распространенных киношных мифов является изображение гладиаторов в произвольных комбинациях доспехов и вооружения. Режиссеры, стремясь создать запоминающиеся образы, игнорируют строгую регламентацию экипировки, существовавшую в Древнем Риме. В исторической реальности каждый тип гладиатора имел свой четко определенный комплект защитного снаряжения и оружия, который нельзя было произвольно модифицировать.

Например, в фильме "Гладиатор" главный герой Максимус сражается в различных сценах в совершенно разных комплектах защиты, иногда даже без шлема, что было бы абсолютно недопустимо на настоящей арене. Подобные вольности позволяют зрителям лучше видеть лицо актера (что важно для эмоциональной составляющей фильма), но полностью противоречат историческим реалиям.

Другим распространенным голливудским клише является изображение гладиаторских поединков как хаотичных, лишенных правил схваток, где единственной целью является убийство противника любым способом. В действительности, гладиаторские бои были высокорегламентированным видом состязаний, напоминающим скорее современные боевые виды спорта, нежели беспорядочную резню.

Характерной особенностью современных экранизаций становится и смешение различных типов зрелищ, проводившихся на аренах. Так, в "Гладиаторе" Максимус, профессиональный военный, ставший гладиатором, вынужден сражаться с тигром, хотя исторически схватки с животными были уделом специально подготовленных бестиариев, а не обычных гладиаторов. Подобное комбинирование разных типов представлений делается для ускорения сюжета и создания более динамичного повествования, но совершенно искажает исторический контекст римских зрелищ.

Особенно далеки от исторической правды сцены массовых гладиаторских боев, представленные как хаотичные сражения множества бойцов без каких-либо правил. В реальности гладиаторские поединки проводились в основном между парами бойцов или небольшими группами, выступавшими в строго определенных комбинациях. Масштабные постановочные сражения действительно имели место, но они были театрализованными реконструкциями известных исторических или мифологических битв с заранее определенной хореографией, а не спонтанной свалкой.

Голливуд также сильно драматизирует жестокость императоров и их влияние на исход боя. Знаменитый жест "большой палец вниз", якобы означающий смертный приговор, скорее всего, является историческим недоразумением. Римские источники действительно упоминают, что судьба побежденного решалась жестом (verso pollice), но точное значение этого жеста остается предметом дискуссий среди историков. Более того, право решать судьбу гладиатора принадлежало не только императору, но и организатору игр (редарию), а часто и публике, чьи предпочтения учитывались.

Почему же кинематографисты так упорно придерживаются этих исторически недостоверных клише? Причина проста: драматическая экспрессивность превалирует над исторической точностью. Сложно создать эмоционально захватывающий сюжет, строго следуя историческим реалиям. Главный герой, чье лицо постоянно скрыто за шлемом, редко вызовет глубокую эмпатию у зрителя. Схватка, в которой большинство участников остаются в живых, может показаться недостаточно драматичной для современного зрителя, привыкшего к более интенсивным формам развлечений.

Тем не менее, некоторые исторические фильмы и сериалы последних лет демонстрируют большую приверженность к исторической достоверности, балансируя между драматизмом и реализмом. Будем надеяться, что эта тенденция продолжится, и мы увидим более аутентичное изображение гладиаторских боев, сохраняющее при этом свою кинематографическую привлекательность.

Воины арены: настоящая классификация и специализация гладиаторов

Реальная система гладиаторских специализаций в Древнем Риме была гораздо более структурированной и сложной, чем это часто представляется в популярной культуре. Каждый тип гладиатора имел не только характерное вооружение и защитное снаряжение, но и особую тактику боя, обусловленную его экипировкой.

Одним из наиболее узнаваемых типов гладиаторов был мирмиллон (murmillo). Эти бойцы носили шлем с характерным гребнем в виде рыбы, короткий прямой меч (гладиус), большой прямоугольный щит (скутум), а также имели защиту на правой руке (манику) и поножи. Название "мирмиллон" происходит от греческого слова "морская рыба", что отражалось в дизайне их шлема. Мирмиллоны обычно противостояли фракийцам или ретиариям, а их тактика предполагала использование массивного щита для защиты и быстрых, коротких выпадов мечом.

Фракийцы (thraex) представляли собой другой популярный тип гладиаторов, чье вооружение и стиль боя имитировали воинов из Фракии. Они были вооружены изогнутым мечом (сикой), имели небольшой квадратный или круглый щит (парму), носили шлем с высоким гребнем, защиту на обеих ногах и манику на правой руке. Их характерная тактика включала агрессивные атаки и частое использование обманных движений.

Пожалуй, самым экзотическим типом гладиаторов был ретиарий (retiarius) – боец, вооруженный трезубцем, кинжалом и сетью. В отличие от большинства других гладиаторов, ретиарий не носил шлема и имел минимальную защиту – только манику на левой руке и небольшую металлическую пластину (галер) на левом плече. Такое облегченное снаряжение обеспечивало ему высокую мобильность, что было критически важно для его тактики, основанной на изматывании противника и запутывании его в сеть. Традиционными противниками ретиария были секутор или мирмиллон.

Секутор (secutor), чье название означает "преследователь", был разработан специально для противостояния ретиарию. Он носил гладкий обтекаемый шлем с минимумом декоративных элементов (чтобы в нем не могла запутаться сеть ретиария), был вооружен гладиусом и защищен скутумом. Дуэль между секутором и ретиарием, олицетворявшая поединок рыбака и рыбы, была одним из наиболее популярных зрелищ римской арены.

Гопломахи (hoplomachi) были гладиаторами, чье вооружение имитировало греческих гоплитов. Они носили шлем с широкими полями и забралом, круглый щит (подобный греческому аспису), копье и короткий меч в качестве вспомогательного оружия. Их основными противниками были обычно мирмиллоны или фракийцы.

Провокаторы (provocatores) получили свое название от латинского слова "вызывать" и часто сражались друг против друга. Они были вооружены прямым мечом и небольшим прямоугольным щитом, носили шлем с забралом и нагрудник, напоминающий легионерский доспех. Их экипировка была наиболее близка к снаряжению римских солдат, что делало их поединки особенно привлекательными для ветеранов и действующих военных.

Существовали и другие, более редкие типы гладиаторов, такие как эквиты (eques) – конные гладиаторы, димахеры (dimachaeri) – бойцы с двумя мечами, андабаты (andabatae) – гладиаторы, сражавшиеся в шлемах без прорезей для глаз, и другие.

Важно понимать, что противостояния между различными типами гладиаторов не были случайными. Они тщательно планировались организаторами игр для создания интересных тактических комбинаций. Классическими парами были: мирмиллон против фракийца, секутор против ретиария, провокатор против провокатора. Эти комбинации обеспечивали баланс между различными стилями боя и типами вооружения, создавая захватывающее зрелище, в котором можно было наблюдать столкновение различных боевых техник.

Гладиаторы проходили интенсивную подготовку в специальных школах (ludus), где тренировались под руководством опытных наставников (doctores). Тренировочный процесс был систематическим и строгим, включал не только боевую подготовку, но и специальную диету, направленную на наращивание мышечной массы. Гладиаторы той эпохи часто имели характерное телосложение с повышенным содержанием подкожного жира – это обеспечивало дополнительную защиту от поверхностных ран и создавало более зрелищные, но менее опасные кровотечения.

Важным аспектом гладиаторской культуры была система рангов и достижений. Успешные гладиаторы могли получать различные знаки отличия: деревянный меч (rudis) давался в знак освобождения от обязанности сражаться; пальмовая ветвь вручалась победителю поединка; а лавровый венок был высшей наградой для наиболее выдающихся бойцов. Некоторые гладиаторы достигали статуса знаменитостей, их имена и подвиги увековечивались в граффити и мозаиках по всей империи.

Таким образом, мир гладиаторов представлял собой сложную, высокоорганизованную систему со своими правилами, традициями и иерархией. Далекий от хаотичных смертельных схваток, изображаемых в современном кинематографе, реальный гладиаторский бой был скорее спортивным состязанием, хотя и сопряженным с серьезным риском для жизни, требующим высокого мастерства, тактического мышления и многолетней подготовки.

Анатомия римских зрелищ: что на самом деле происходило в Колизее

Чтобы по-настоящему понять место гладиаторских боев в римской культуре, необходимо рассмотреть их в контексте всей системы общественных зрелищ (munera), которые проводились на аренах Рима и других городов империи. Вопреки распространенному представлению, гладиаторские поединки составляли лишь часть насыщенной программы, которая имела четкую структуру и глубокий символический смысл.

Римские игры обычно продолжались целый день и делились на три distinct части, каждая из которых имела свое назначение и аудиторию. Утренняя программа (venationes) была посвящена представлениям с участием животных. В этой части игр выступали два типа профессионалов: бестиарии (bestiarii) и венаторы (venatores). Бестиарии специализировались на сражениях с дикими хищниками – львами, тиграми, медведями, иногда даже с экзотическими для римлян слонами, носорогами или крокодилами. Стоит отметить, что, вопреки распространенному заблуждению, бестиарии не считались гладиаторами, это была отдельная категория арeнных бойцов со своими правилами и подготовкой.

Венаторы представляли собой нечто среднее между охотниками и дрессировщиками. Их выступления были более театрализованными и включали как демонстрацию охотничьего мастерства (например, охоту на диких кабанов или оленей с использованием различных видов оружия), так и выполнение сложных трюков с дрессированными животными. Публика могла наблюдать за львами, тянущими колесницы, медведями, выполняющими акробатические номера, или за охотой на страусов с использованием специальных крючков.

Утренние представления имели важное идеологическое значение: они демонстрировали власть Рима над дикой природой и, в более широком смысле, над нецивилизованным миром. Особенно впечатляющими были представления, в которых демонстрировались животные из недавно завоеванных территорий – это служило наглядной демонстрацией расширения империи и ее могущества.

После утренних представлений объявлялся перерыв, во время которого состоятельные зрители могли покинуть амфитеатр, чтобы пообедать, в то время как простолюдины обычно оставались на своих местах, употребляя принесенную с собой еду или приобретая ее у торговцев внутри арены.

Полуденная часть программы (meridiani) была посвящена публичным казням преступников (noxii). Эта часть игр считалась наименее престижной и часто пропускалась знатными римлянами. Казни могли принимать различные формы: от относительно быстрого окончания жизни до более продолжительных постановочных представлений, когда осужденных заставляли участвовать в смертельных реконструкциях мифологических сюжетов или исторических событий. Эти представления назывались "смертельными драмами" (damnatio ad bestias, если с участием животных, или ad gladium, если осужденные должны были сражаться друг с другом).

Полуденные казни несли четкий морально-правовой посыл: они демонстрировали неотвратимость наказания за преступления против римского общества и государства. Особенно важно было показать, что даже в смерти сохраняется социальная иерархия: способ казни зависел от статуса преступника и тяжести его преступлений.

Вечерняя часть программы, которая обычно начиналась примерно в три часа дня, была кульминацией всего дня и включала собственно гладиаторские поединки. Это было наиболее престижное зрелище, на котором присутствовала вся римская элита, включая сенаторов, всадников и, если игры проходили в Риме, самого императора.

Гладиаторские бои начинались с торжественной процессии участников (pompa), во время которой гладиаторы делали круг по арене, демонстрируя себя и свое оружие публике. Затем следовала проба оружия (prolusio) – своеобразная разминка с использованием деревянных или тупых тренировочных версий их боевого снаряжения. После этого начинались собственно бои, которые могли быть организованы по-разному: как индивидуальные поединки, так и групповые сражения.

Групповые бои часто были тематическими и воссоздавали знаменитые сражения из римской истории или мифологии. Например, могла быть реконструирована битва между римлянами и карфагенянами, греками и персами или даже сражения из Троянской войны. Такие постановки требовали значительных затрат на декорации, костюмы и специальные эффекты, но производили неизгладимое впечатление на зрителей.

Индивидуальные поединки, напротив, фокусировались на демонстрации личного мастерства и отваги. Они проводились по строгим правилам под наблюдением рефери (summa rudis), который следил за соблюдением правил и мог остановить бой в случае серьезного нарушения. Бои сопровождались музыкой, которая усиливала драматический эффект и задавала ритм поединку.

Важно отметить, что продолжительность игр и их масштаб сильно варьировались в зависимости от повода для их проведения и финансовых возможностей организатора. Самые грандиозные мунеры, спонсируемые императорами, могли длиться неделями и включать сотни гладиаторов и тысячи животных. В то же время, провинциальные игры, организованные местными магистратами, были гораздо скромнее и могли ограничиваться несколькими поединками.

Таким образом, римские зрелища представляли собой сложную, многоуровневую систему развлечений со своей внутренней логикой и символикой. Они служили не только развлечением, но и мощным инструментом идеологического воздействия, демонстрируя фундаментальные ценности римского общества: господство над природой, неотвратимость наказания за преступления и военную доблесть как высшую добродетель римского гражданина.

Статистика выживаемости: почему гладиаторские бои не были "боями до смерти"

Одним из наиболее устойчивых мифов о гладиаторских поединках является представление о них как о смертельных схватках, где только один участник мог покинуть арену живым. Этот образ, культивируемый множеством кинофильмов и литературных произведений, далек от исторической реальности. Археологические находки, анализ письменных источников и эпиграфические свидетельства рисуют совершенно иную картину.

По оценкам историков, основанным на анализе сохранившихся записей о боях, лишь около 10-20% гладиаторских поединков заканчивались летальным исходом для одного из участников. Более того, среди этих случаев значительную долю составляли не преднамеренные убийства, а скорее трагические случайности – гладиаторы умирали от полученных ран, несмотря на медицинскую помощь, которая, хотя и была на высоком для своего времени уровне, не могла справиться с некоторыми типами травм, особенно с внутренними повреждениями.

Одним из ключевых элементов системы гладиаторских боев был институт капитуляции (missio). Гладиатор, который чувствовал, что не может продолжать бой из-за истощения, ранения или явного превосходства противника, мог поднять два пальца вверх или вытянуть руку в специальном жесте, демонстрируя свою готовность сдаться. В этот момент бой останавливался, и судьба побежденного решалась организатором игр (редарием), часто с учетом реакции публики.

Вопреки распространенному мнению, жест "миссио" не рассматривался как проявление трусости или бесчестия. Напротив, он был признанным элементом боя, свидетельствующим о рациональной оценке гладиатором своего положения. Римляне ценили не бессмысленное самопожертвование, а мужество и стойкость в бою. Гладиатор, который сражался храбро и умело, но в конечном итоге был вынужден признать поражение, обычно получал помилование (venia).

Помилование побежденного было не просто актом милосердия – за ним стояли серьезные экономические и практические соображения. Гладиаторы были дорогими "активами", в которые вкладывались значительные средства. Обучение, содержание и подготовка профессионального бойца требовали многолетних инвестиций, и безрассудно растрачивать эти ресурсы было бы неразумно. К тому же, опытные гладиаторы, имевшие за плечами множество боев, становились настоящими знаменитостями, привлекавшими публику, что делало их еще более ценными для организаторов игр.

Археологические исследования останков гладиаторов подтверждают эту картину. Анализ скелетов из гладиаторского кладбища в Эфесе показал, что многие бойцы имели множественные заживленные травмы, свидетельствующие о том, что они неоднократно получали ранения, но выживали и продолжали выступать. Некоторые скелеты демонстрируют до десяти заживших переломов – явное свидетельство продолжительной карьеры на арене.

Эпиграфические свидетельства – надгробия гладиаторов, граффити на стенах Помпей, а также официальные записи о боях – также указывают на то, что многие гладиаторы проводили десятки боев в течение своей карьеры. Например, известны упоминания о гладиаторе Фламме, который одержал 34 победы, 9 раз сражался вничью, и лишь 4 раза был побежден, причем все четыре раза он получал помилование. Другой известный гладиатор, Тигр, провел не менее 18 боев и в конечном итоге вышел на свободу, получив деревянный меч (rudis) – символ освобождения от обязанности сражаться.

Случаи, когда побежденный гладиатор отправлялся на верную гибель (ad mortem), были сравнительно редки и обычно ограничивались ситуациями, когда боец показывал явную трусость, нарушал правила боя или в целом не демонстрировал достаточного мастерства и мужества. Даже в этих случаях смерть не была предопределена – публика и организатор могли проявить милосердие, если считали, что гладиатор заслуживает еще один шанс.

Интересно отметить, что отношение к смерти на арене менялось в зависимости от исторического периода и региона империи. В ранней республиканской эпохе, когда гладиаторские бои имели более выраженный ритуально-погребальный характер, смертельные исходы были более распространены. С расширением империи и превращением боев в массовые зрелища процент смертельных исходов снижался, отражая их эволюцию от ритуала к развлечению.

Региональные различия также имели значение: в восточных провинциях, где греческое влияние с его акцентом на атлетизм и физическое совершенство было сильнее, гладиаторские бои были менее кровопролитными и больше фокусировались на демонстрации техники. В западных провинциях, особенно в самой Италии, бои могли быть более жесткими, хотя и там далеко не всегда заканчивались смертельным исходом.

В целом, римляне рассматривали гладиаторские поединки не как способ насладиться чьей-то гибелью, а как демонстрацию храбрости, мастерства и стойкости перед лицом возможной, но не неизбежной смерти. Это было скорее испытание характера и воли, чем прямой путь к уходу из жизни. Современные исследователи проводят параллели с автогонками или экстремальными видами спорта, где риск для жизни участников присутствует, но не является основной целью мероприятия.

Таким образом, восприятие гладиаторских боев как неизбежно смертельных поединков является значительным упрощением сложной и многогранной культурной практики. Реальность была гораздо более нюансированной и отражала тонкий баланс между зрелищностью, экономическими соображениями и культурными ценностями римского общества.

Автор Lace Wars

TEREF