Игорь Святославич - "неизвестный князь", совершивший "темный поход"?

13-03-2025, 11:04

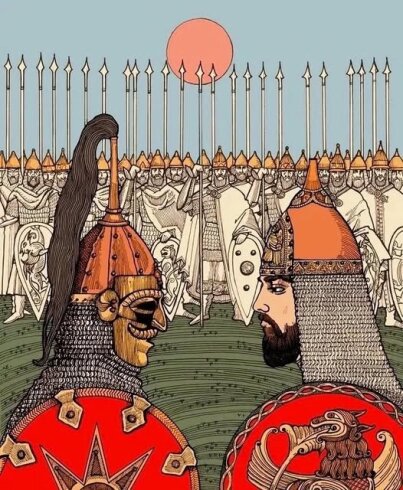

Из князей средневековой Руси по известности у наших современников с Игорем Святославичем могут сравниться, наверное, только Александр Невский и Дмитрий Донской. Но если последние знамениты своими военными победами, то Игорь Святославич обязан славой поражению: его неудачный поход на половцев в 1185 г., завершившийся гибелью всего войска и пленением самого князя, послужил сюжетом выдающегося памятника русской средневековой литературы — «Слова о полку Игореве».

«Слово» получило широкую популярность в XIX–XX вв. и вошло в школьную программу. Среди же тех, кто изучал (профессионально или в качестве любителя) «Слово о полку Игореве» и его эпоху, личность Игоря оценивается по-разному, иногда диаметрально противоположно.

Так, распространена точка зрения об Игоре Святославиче как о незначительном князе, при этом многие авторы отрицательно оценивают его моральные качества, ссылаясь на то, что поход 1185 г. был сепаратным действием, следствием которого стал половецкий набег на Русь. Но встречается и мнение об Игоре как выдающемся деятеле своей эпохи (при этом иногда ему даже приписывают авторство «Слова о полку Игореве»).

А.С. Пушкин, доказывая подлинность «Слова о полку Игореве», обратился к скептикам, сомневавшимся в ней, с полувопросом-полуутверждением: «Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя!». Поэт имел в виду гипотетических фальсификаторов конца XVIII столетия — это для них, при тогдашнем состоянии исторических знаний, поход 1185 г. был «темным», а совершивший его князь — «неизвестным».

До настоящего времени преобладает мнение, что поход Игоря Святославича на половцев был событием незначительным, частным эпизодом, типичным для своего времени; следовательно, известность он получил только потому, что был воспет гениальным автором. Такая оценка основывается на подходе к событиям 1185 г. исключительно как к фактам политической истории. Иная картина открывается, если взглянуть на них под другим углом зрения: как была воспринята эпопея Игоря Святославича современниками?

Прежде всего следует отметить, что автор «Слова» не был оригинален в выборе сюжета для своего произведения. Кроме поэмы, походу Игоря посвящены две летописные повести: в составе Лаврентьевской (и близких к ней) и Ипатьевской летописей. В основном текст каждой повести самостоятелен — это произведения, специально написанные по поводу похода Игоря и последующих событий. Насколько типичен факт наличия нескольких произведений об одном событии?

Параллельный летописный материал из разных регионов Руси (Южная Русь, Северо-Восточная Русь, Новгород) появляется с первой половины XII в. Но вплоть до 80-х гг. этого столетия не встречается (среди дошедших до нас памятников) двух или более пространных полностью самостоятельных рассказов (того, что принято именовать «летописными повестями») о каких-либо событиях.

Первым такого рода случаем являются рассказы о походе Всеволода Большое Гнездо на Волжскую Болгарию в 1183 г. — они самостоятельны в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях. Две повести были созданы и по поводу похода южнорусских князей на половцев в следующем, 1184 году.

Если объем рассказа о походе Всеволода 1183 г. в Лаврентьевской летописи принять за единицу, то объем рассказа о том же событии Ипатьевской составит 1, повести Лаврентьевской летописи о походе 1184 г. — 1, Ипатьевской — 1,1. Следующим событием, которому посвящены две повести, является поход Игоря 1185 г., при этом объем повествования о нем в Лаврентьевской летописи — 2, а в Ипатьевской — 7,5.

Итак, получается, что поход Игоря Святославича привлек намного большее внимание летописцев, чем какое-либо из более ранних событий. Но, может быть, дело просто в том, что с 80-х гг. XII в. возрастает степень независимости летописной работы в разных центрах, летописцы начинают сами описывать события, происходившие в других княжествах? Если бы это было так, то после 1183–1185 гг. следовало бы ожидать новых случаев создания нескольких повестей о том или ином событии.

Но между 1185 и 1223 гг. не фиксируется ни одного такого случая. Только событие из ряда вон выходящее по любым меркам — первый монгольский поход в Восточную Европу и невиданное поражение русских войск на Калке — вызвало к жизни три дошедших до нас летописных повести (объем рассказов о Калкской битве в Лаврентьевской, Ипатьевской и Новгородской I летописях соответственно 1 2,6 2,2).

Затем следует «перерыв» на 14 лет до похода Батыя 1237–1238 гг., которому также было посвящено три повести (объем текста в Лаврентьевской летописи — 3,4, Ипатьевской — 2,2, Новгородской I — 2,5). По степени пространности ни одна из повестей о монгольских походах даже не приближается к повести Ипатьевской летописи о событиях 1185 г.

Итак, неизбежен вывод: даже если бы до нас не дошло «Слово о полку Игореве», следовало бы признать, что поход Игоря Святославича на половцев 1185 г. явился событием, которое произвело на современников большее впечатление, чем любые другие события XII — нач. XIII в., вплоть до монгольских нашествий.

А с учетом «Слова» — третьего дошедшего до нас произведения о 1185 г. (еще более пространного, чем повесть Ипатьевской летописи), — можно сказать, что Игорева эпопея оказалась самым ярким в глазах современников событием едва ли не за весь домонгольский период русской истории.

Впечатление, произведенное событиями 1185 г. на современников, никак не может быть объяснено, исходя из его места в политической истории. Следовательно, значимость происшедшего заключалась в другом:

1. Сепаратный поход. Этот факт, казалось бы, типичен. Но если вспомнить, что в 1184–1185 гг. большинство князей Южной Руси вело скоординированные совместные действия против половцев, то окажется, что в подобных ситуациях факты сепаратных походов единичны. Это акция деда Игоря Олега Святославича в 1096 г. и поход самого Игоря на реку Мерл в 1184 г. Таким образом, повторный сепаратный поход одного князя в условиях единения сил южнорусских князей — факт уникальный.

2-3. Затмение солнца само по себе — явление нередкое. Но неизвестны другие случаи, когда оно заставало бы войско в походе; соответственно, нет и других случаев, когда военачальник продолжал бы в такой ситуации поход. Затмение во время похода и пренебрежение этим недобрым предзнаменованием — еще два уникальных факта.

4. Никогда прежде не случалось, чтобы русское войско полностью погибло в степи.

5. Случаи пленения русских князей степняками имели место: в 1215 г. попал в плен к половцам сын Всеволода Большое Гнездо переяславский князь Владимир, в 1235 г. — киевский князь Владимир Рюрикович; на Калке монголы пленили трех князей, в т. ч. киевского князя Мстислава Романовича. Но до 1185 г. известен только один факт такого рода: в 1154 г. половцами был захвачен Святослав Всеволодич, будущий киевский князь и один из героев «Слова о полку Игореве».

Однако это случилось во время не похода в степь, а междоусобной войны, дело происходило на русской территории близ Переяславля, и Святослав был сразу же выкуплен своим дядей Изяславом Давыдовичем, чьими союзниками выступали половцы. Таким образом, в 1185 г. впервые русские князья попали в плен к половцам на их территории, в результате русско-половецкого столкновения, и при этом захвачено было сразу четыре князя.

6. Уникальным фактом является побег князя из половецкого плена.

Таким образом, события 1185 г. включают в себя шесть уникальных фактов. В совокупности они давали небывалую доселе возможность осмысления событий в рамках христианской морали: грех (сопровождаемый отвержением Божья знамения) — Господня кара — покаяние — прощение. Такое осмысление прослеживается во всех трех произведениях, посвященных событиям 1185 г.

Таким образом, далеко не случайным является тот факт, что именно поход 1185 г. послужили поводом к созданию наиболее выдающегося произведения русской литературы домонгольского периода. Эти события не были незначительным, «тривиальным» эпизодом: они носили уникальный характер, а развитие их фабулы явилось для относительно недавно христианизированной страны ярким примером проявления воли Бога. Отсюда — сильное воздействие Игоревой эпопеи на современников и небывалый отклик на нее в общественной мысли.

Однако степень воздействия события на современников далеко не всегда адекватна яркости его восприятия потомками. В последующие времена события 1185 г. не привлекали общественного внимания. Повести о них в летописных сводах XIII и последующих веков просто переписывались, новых их редакций не возникло. «Слово о полку Игореве» не имело богатой рукописной традиции.

Это, впрочем, типично для памятников светской литературы внелетописного характера. Так, «Поучение» Владимира Мономаха дошло, как и «Слово о полку Игореве», в одном списке (хотя автор — киевский князь!), «Слово о погибели Русской земли» — в двух.

Лишь в конце XIV в. автор «Задонщины» воспользовался "Словом" как источником, творчески переработав его текст для описания победы над Мамаем на Куликовом поле. При этом он отталкивался от своеобразно понятого противопоставления в «Слове» прежних и нынешних времен: эпоха «первых князей» была расценена как славная, эпоха Игоря — как печальная; в противовес этому в «Задонщине» печальному времени нашествия XIII в. противопоставлялось славное время Куликовской победы.

Можно полагать, что на фоне бурных событий XIII столетия происшедшее в 1185 г. стало после XIII в. выглядеть тем, чем оно было, если смотреть с чисто политической точки зрения, — эпизодом в борьбе со степью, не идущим ни в какое сравнение с монгольскими нашествиями.

По материалам: Горский А.А. «Всего еси исполнена земля Русская…». Личности и ментальность русского средневековья.

Путешествия во времени

TEREF