Традиционная обрядность у тюркских и монгольских народов

24-01-2025, 15:04

В традиционной культуре и языке тюркских и монгольских народов можно обнаружить много общего и сходного, что свидетельствует об их взаимодействии с древнейших времён. Здесь не будем касаться алтайской гипотезы и различных взглядов на неё, скажем лишь, что мы придерживаемся мнения учёных, склонных говорить о существовании уникальной тюркско-монгольской языковой общности, сложившейся в условиях тесных и продолжительных контактов языков, не связанных узами генетического родства. Это В.И. Рассадин, Б.Я. Владимирцов, Г.Д. Санжеев, Д. Шинор, Дж. Клосон, А. Рона-Таш, Г. Дерфер и др. Л.Л. Викторова считает, что лингвистический материал и чисто лингвистический подход недостаточны, чтобы дать чёткий ответ на вопрос о происхождении и развитии языков. Чтобы решить эту проблему, необходимо учитывать данные смежных наук. Комплексный подход, сопоставление лингвистических и этнографических ареалов в филологии установился в XIX – начале XX века. Существующая отдельно по отношению к языкознанию дисциплина этнолингвистика способствует разрешению ряда этнографических проблем, организуя исследования духовной культуры в сравнительно-историческом, генетическом аспекте в первую очередь.

***

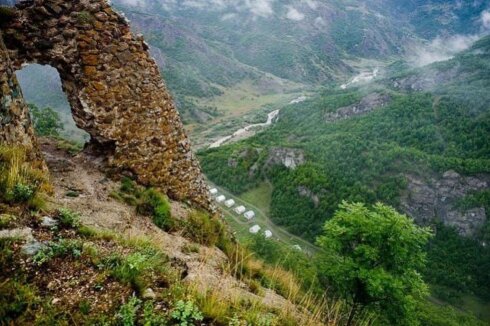

В начале XIII века объединение всех монгольских и тюркских племён в империи Чингисхана привело к очень важным последствиям. Впервые была разрушена система племенной обособленности тюркских и монгольских племён. Об их связях А.М. Щербак пишет следующее: «Особого внимания заслуживают контакты тюркских и монгольских народов в Сибири и Средней Азии в период после завоеваний Чингисхана; Сибирь оказалась той территорией, где процесс взаимодействия был, по существу, непрерывным вплоть до недавнего времени». Сопоставительное изучение обрядов тюркских и монгольских народов Сибири и Средней Азии выявляет сходство многих диахронных элементов ритуала. Это даёт возможность изучения путей этнокультурных связей тюрков и монголов. В данной работе мы хотели бы остановиться на некоторых общих элементах обрядов жизненного цикла человека монгольских и тюркских народов (кочевников Евразийской степи).

В обрядах детства существует так называемый дородовой цикл. С самого начала беременности у монгольских и тюркских народов женщина должна была соблюдать систему запретов и ограничений. Сравним – у казахов, также как и у бурят и калмыков, запрещалось есть верблюжатину в связи с представлением о том, что беременность затянется до 12 месяцев, как у верблюдицы. «Первоначальный смысл запрета был связан, вероятно, с представлением о верблюде как символа плодородия, отмеченных у ряда тюркоязычных народов. Так, узбечки в тех случаях, когда запаздывают роды, пролезали под верблюдом. У кыргызов те же самые действия совершала бесплодная женщина с целью избавления от недуга».

Также запрет существует у казахов, у тувинцев к употреблению зайчатины. Существовало поверье, что в случае поедания беременной заячьего мяса может родиться ребёнок с заячьей губой. Характерно, что у алтайцев находка мёртвого зайца с целым черепом или только одного черепа зайца называлась ардина (счастье) и считалось верным средством, обеспечивающим рождение детей. Найденный череп мужчина носил при себе на поясе, а человек, имевший достаточное количество детей, хранил в сундуке. У бурят «наверху колыбели укреплялся обод, дуга, на которую вешали шкурку зайца, используемую в качестве занавески (прикрывали лицо младенца, защищая его реально и магически, ибо шкурке зайца приписывались магические свойства)». Данные тюркских и монгольских материалов свидетельствуют о существовании представления о том, что различные добродетели и пороки можно приобрести посредством употребления мясной пищи.

***

Аналогичными в обрядах детства также является захоронение последа и хранение пуповины, имеющих значение оберега человека, первое пеленание ребёнка в колыбель после 3-4 дней жизни младенца. Главным атрибутом обряда положения ребёнка в колыбель после 3-4 дней жизни младенца. Главным атрибутом обряда положения ребёнка в колыбель является люлька. Исполнительница обряда укладывает ребёнка в колыбель, к которой привязывают всевозможные обереги; у казахов – волчьи когти, перья филина, связка колец из пресного теста, у бурят и калмыков – обглоданную бедренную кость бычка или барана, волосы новорожденного.

***

Далее рассмотрим отдельные обрядовые элементы свадебного ритуала тюрков и монголов. В свадебной обрядности баран выступает в качестве главного сакрального объекта. Как пишет Г.Г. Галданова, использование барана объясняется его практической значимостью в повседневном быту номадов-скотоводов. У одних тюрко-монгольских этнических групп самой престижной частью считалась голова, а у других – крестец. Свадебный сговор у монголов утверждался закланием жертвенного барана. Казахи завершали сговор закланием белого барана, вкушением свадебных ритуальных блюд – бараньей грудинки, печени. Кыргызы и казахи используют баранью печень с курдючным салом. У алтайцев жених привозил тушку овцы и вешал её на коновязь, сжигал голень барана, обернув нутряным салом, – это называлось «внесение голени». У тюрков и монголов через дымовое отверстие свадебной юрты выбрасывали наружу голову барана или берцовую кость или шейные позвонки, чтоб дым проходил быстро.

Следующим культовым объектом в обрядах жизненного цикла является лошадь. Голову лошади некоторые народы использовали в качестве «тоолэй» на свадьбе. Тоолэй – сваренная голова, которую подносят самому почётному гостю. В состав приданого невесты обязательно входил «энжэ морин», лошадь в приданое. В похоронно-поминальной обрядности бурят лошадь сопровождала умершего человека в иной мир и называлась «хойлго морин». Конь хойлго, как считали, должен быть у каждого человека, чтобы на нём можно было вернуться к предкам. Лошадь хойлго резали на месте захоронения умершего. Шкуру вешали рядом на шесте. У всех тюрков и монголов отмечается такой ритуал, как привязывание к гриве посвящаемых животных, к предметам шаманского снаряжения, к деревьям на перевалах лоскутов, ленточек, волос из гривы лошади.

У саха хайлыга, хойлуга – «скотина, убиваемая после смерти человека на его похороны». Т.А. Бертагаев происхождение слова «хойлго» возводит к корню «хой» из слова «хойто» – север, так как буряты хоронят умерших на северной стороне, т.е. хойлго – это «лошадь, направляемая на север». Мы предполагаем, что слово «хойто» в данном случае обозначает не север, а будущее, ибо, как полагали буряты, этот конь сопровождал умершего в потусторонний мир. «Аналогичный обряд, – указывает Л.П. Потапов, – сохранился у южных алтайцев до XIX века и носил название койлого, а лошадь, предназначенная сопровождать покойника в загробный мир, называлась койло-ат». Также у тюркских и монгольских народов есть абсолютно идентичный обычай трёхкратного обхода с чашей молока против солнца вокруг лошади с покойным, восклицая при этом «куруй» (тюрк.), «хуруй» (монг.) – обряд удержания счастья.

***

Подводя итоги, можно сказать, что функционирование одинаковой основы в обрядах жизненного цикла человека у тюркских и монгольских народов указывает об их исторической и культурной общности.

Оригинал текста https://cyberleninka.ru/.../traditsionnaya-obryadnost-u...

Автор: Патаева Валентина Дугаровна

Фотограф Онгарбек Алхаров

TEREF